В фондах Лыткаринского историко-краеведческого музея находится мемориальный предмет, принадлежавший последней владелице усадьбы – княжне Марии Александровне Чернышевой1 , младшей из дочерей Александра Ивановича Чернышева и Елизаветы Николаевны Чернышевой (Зотовой).

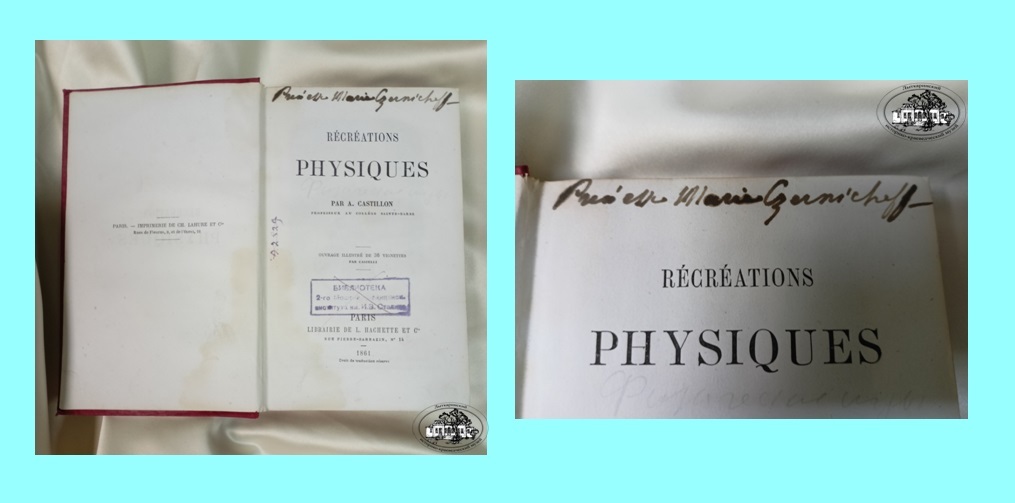

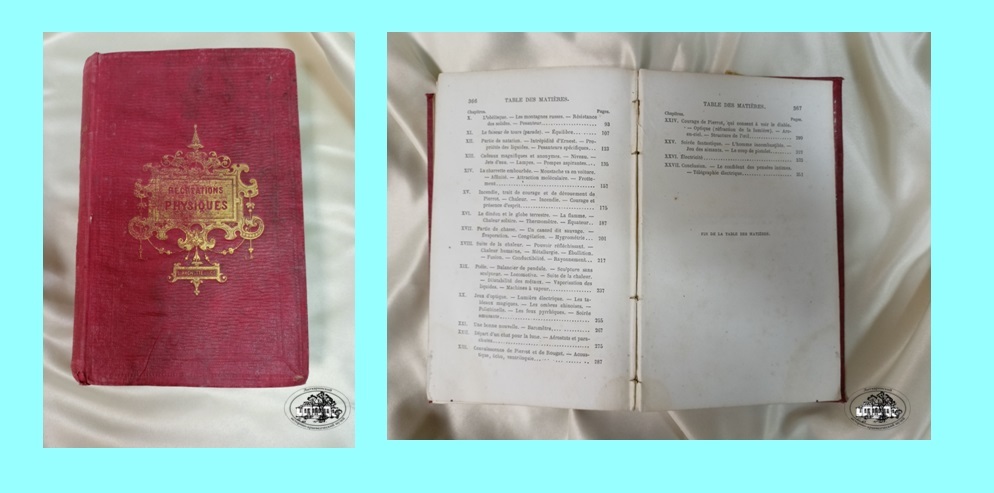

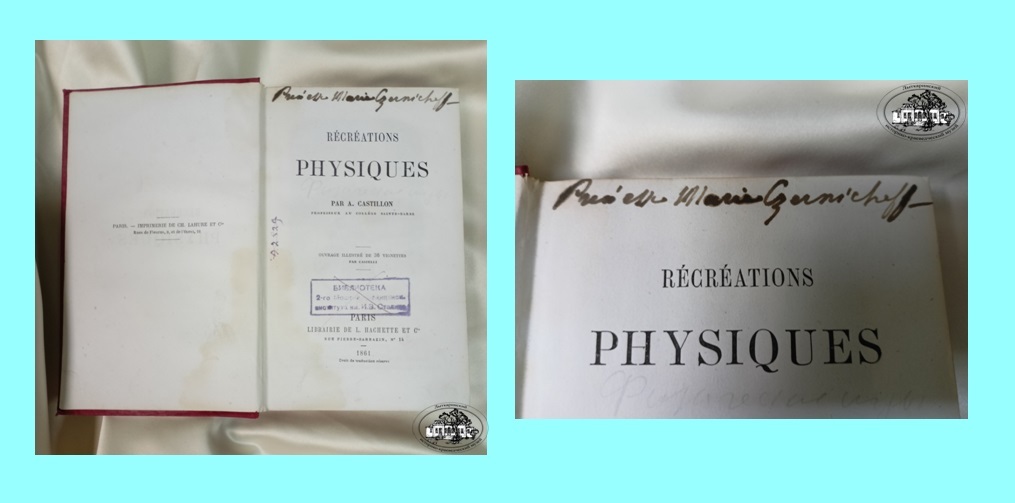

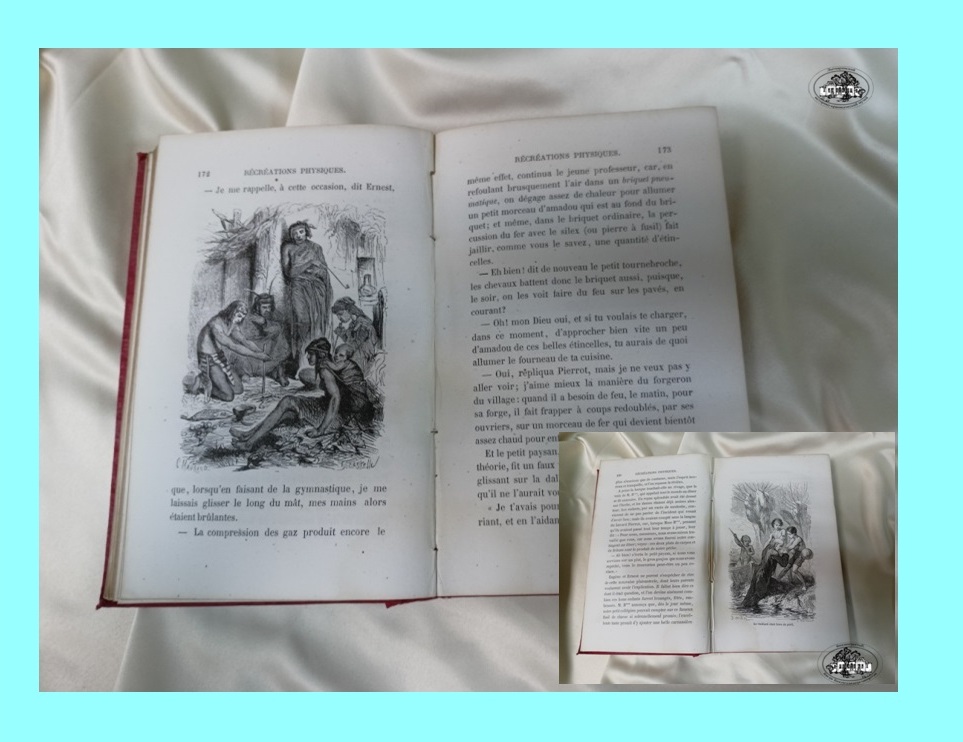

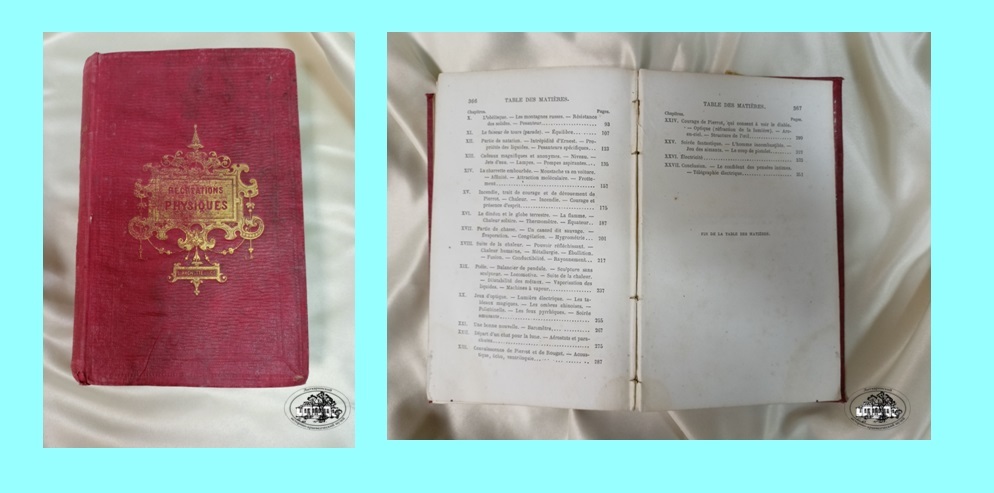

Это старинная книга на французском языке A. Castillon «Recreation physiques» («Физические опыты»), изданная парижским издательством «Hachette» в 1861 году. На главном титульном листе сверху имеется автограф, написанный от руки черными чернилами: «Princesse Maria Cernicheff»2, что переводится с французского языка как «княжна Мария Чернышева».

Мать Марии Александровны Чернышевой – Елизавета Николаевна, «большое внимание уделяла образованию детей, по словам современников, своих дочерей она «воспитывала как великих княжон»3 и потому знание французского языка княжнами с детства не было удивительным.

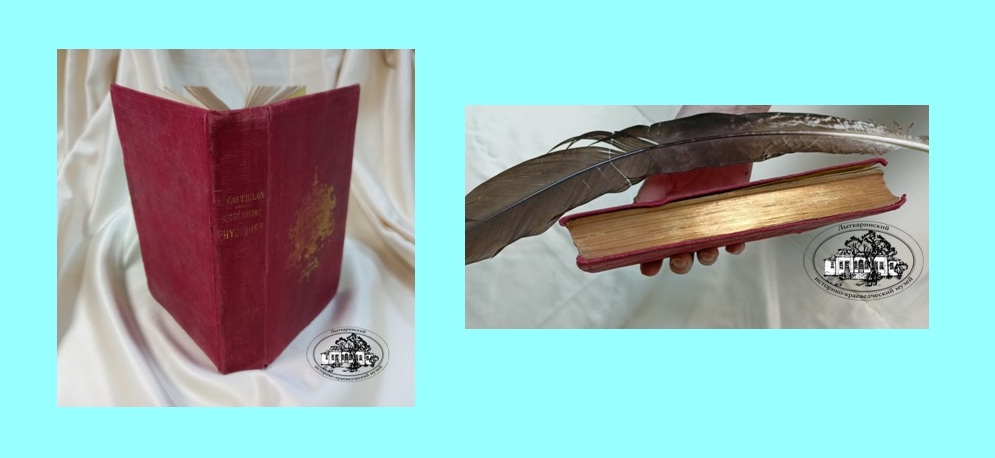

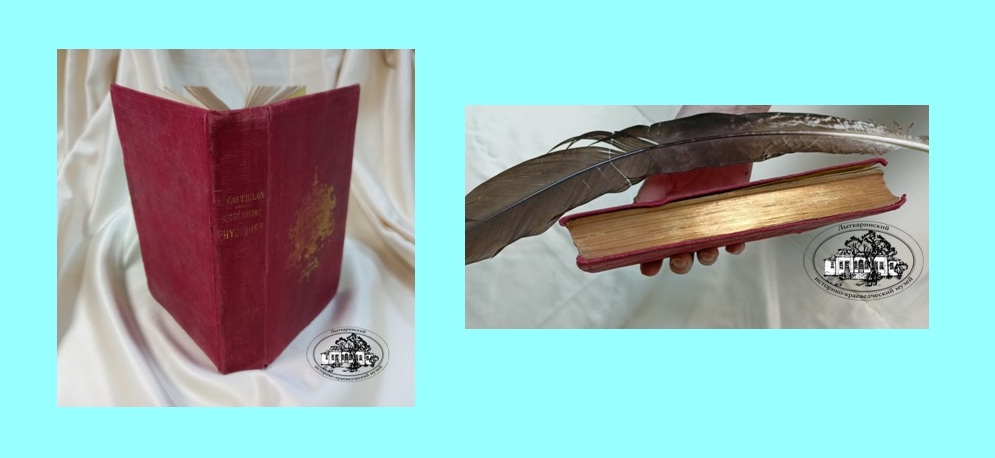

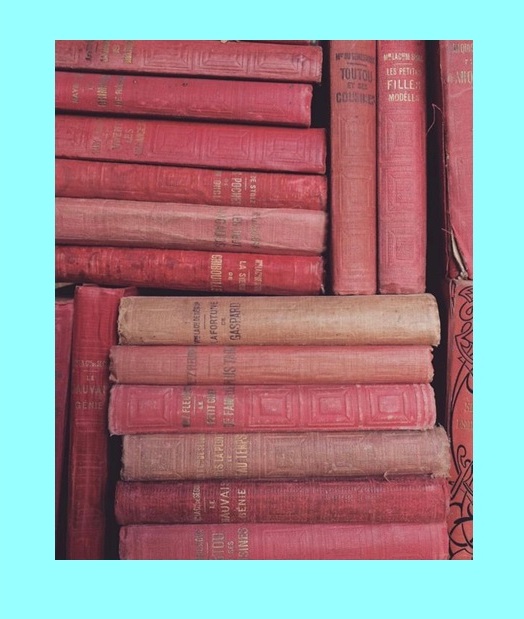

Сама книга небольшого формата (18х11,5х2,5 см), в картонном переплёте, обтянутым перкалиновой тканью малинового цвета.

На обложку книги в центре и на верхнюю часть корешка нанесено золотистое тиснение с названием и фамилией автора книги. Издание украшает золочёный трёхсторонний фигурный обрез.

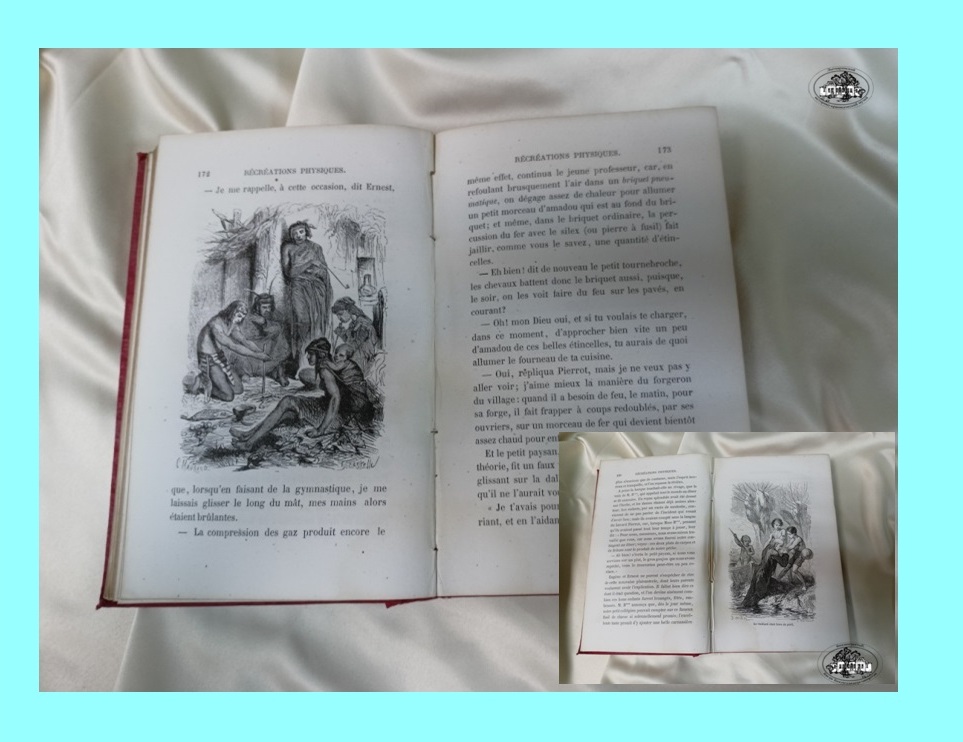

Иллюстрировано издание 36 миниатюрами известного французского художника-иллюстратора Горация Кастелли.

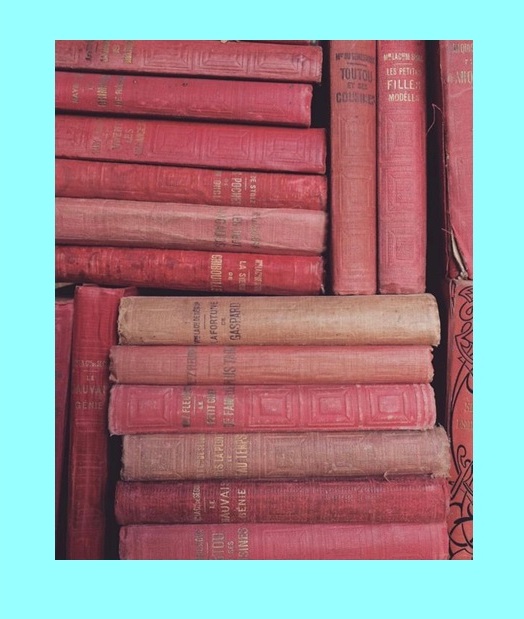

Книга входила в популярную серию « Bibliotheque Rose illustree» (в пер. с фр. «Иллюстрированная розовая библиотека»), созданную издательством «Hachette» в 1856 году для детей от 6 до 12 лет. Книга была издана в 1861 году. В ту пору княжне Марии было 12 лет. Вероятнее всего, книга читалась юной княжной как раз в этом возрасте или старше. Предназначалась эта познавательная серия книг для полезного времяпровождения детей викторианской эпохи, особенно во время суровых зим, когда они не могли играть на улице и в парках и им приходилось проводить большую часть своего времени дома.

Книга входила в популярную серию « Bibliotheque Rose illustree» (в пер. с фр. «Иллюстрированная розовая библиотека»), созданную издательством «Hachette» в 1856 году для детей от 6 до 12 лет. Книга была издана в 1861 году. В ту пору княжне Марии было 12 лет. Вероятнее всего, книга читалась юной княжной как раз в этом возрасте или старше. Предназначалась эта познавательная серия книг для полезного времяпровождения детей викторианской эпохи, особенно во время суровых зим, когда они не могли играть на улице и в парках и им приходилось проводить большую часть своего времени дома.

Книга «Recreations physiques» написана профессором старейшего парижского колледжа Сент-Барбе А. Кастиллоном. Главы книги «Электричество», «Микроскоп», «Оптика», «Молекулы», «Тело» и др. знакомят юных читателей с миром физики. В доступном для детей виде рассказывается о различных физических явлениях и приборах, созданных на основе использования законов физики.

К сожалению, после революционных событий обширная коллекция усадьбы была значительно утрачена, предметы вывезены в разные хранилища, в том числе и богатая усадебная библиотека4,5,6. По воспоминаниям местного жителя И.В.Курбесова в библиотеке Чернышевых были книги

«… преимущественно на французском и итальянском языках – все в прекрасных кожаных переплетах, с золотым тиснением…»5 .

Детская книга Марии Чернышевой, судя по печатям и штампам на ее страницах, прошла длинный путь. Так, на главном титульном листе и странице 17, в нижней части, находится штамп: «Библиотека 2-го Москов. медицинск. института им. И.В. Сталина». Здесь она и находилась, вплоть до её списания в 1950 году.

Интересна история возвращения книги в усадьбу Чернышевых7. (далее…)

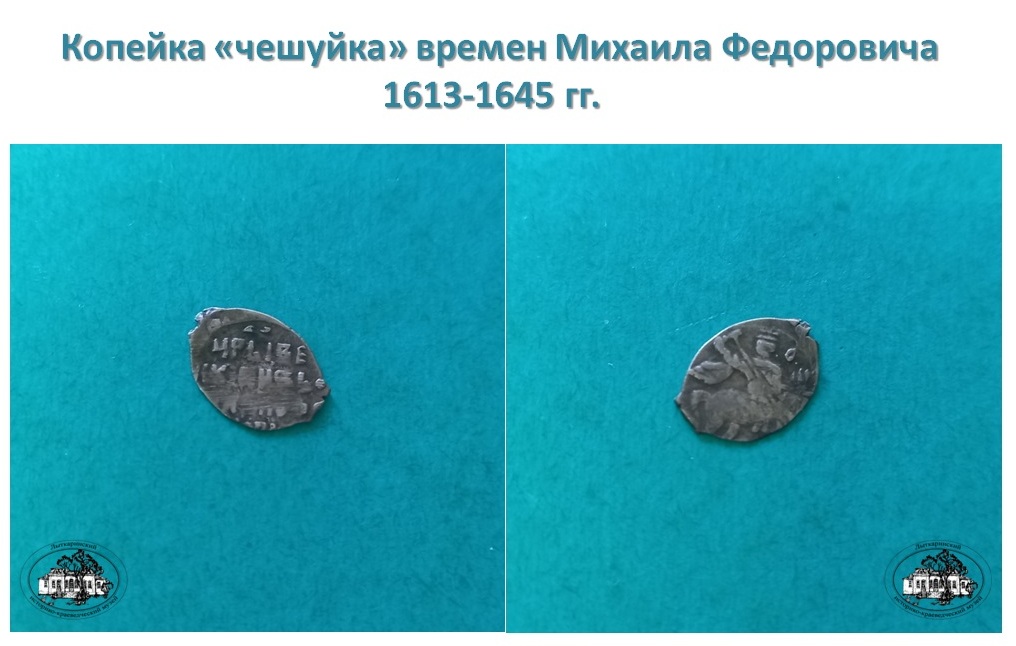

Сегодня мы хотим рассказать еще об одной древнерусской монете начала XVII века, находящейся в фондах Лыткаринского историко-краеведческого музея – о копейке «чешуйке» времен царя Михаила Федоровича.

Сегодня мы хотим рассказать еще об одной древнерусской монете начала XVII века, находящейся в фондах Лыткаринского историко-краеведческого музея – о копейке «чешуйке» времен царя Михаила Федоровича.

Вес копеек после 1618 года начал уменьшаться – началась «порча монеты».4,5 В 1626 году нормативный все снижается до 0,48 г, фактический вес при этом составляет 0,46-0,47 г. После 1626 года монетная стопа стала равняться уже 4,25 рубля. Изменился не только нормативный вес копейки, но и проба. Пробы монет после 1626 года полностью совпадают с пробами талеров рубежа XVI–XVII веков служивших сырьем для чеканки русских денег.4

Вес копеек после 1618 года начал уменьшаться – началась «порча монеты».4,5 В 1626 году нормативный все снижается до 0,48 г, фактический вес при этом составляет 0,46-0,47 г. После 1626 года монетная стопа стала равняться уже 4,25 рубля. Изменился не только нормативный вес копейки, но и проба. Пробы монет после 1626 года полностью совпадают с пробами талеров рубежа XVI–XVII веков служивших сырьем для чеканки русских денег.4

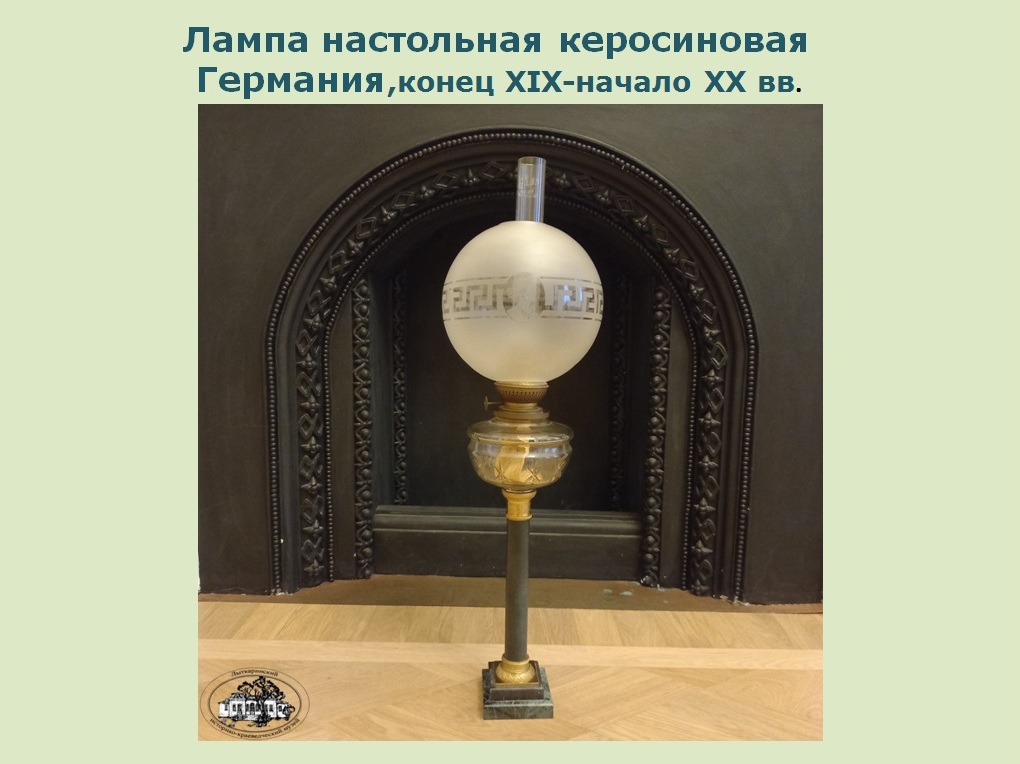

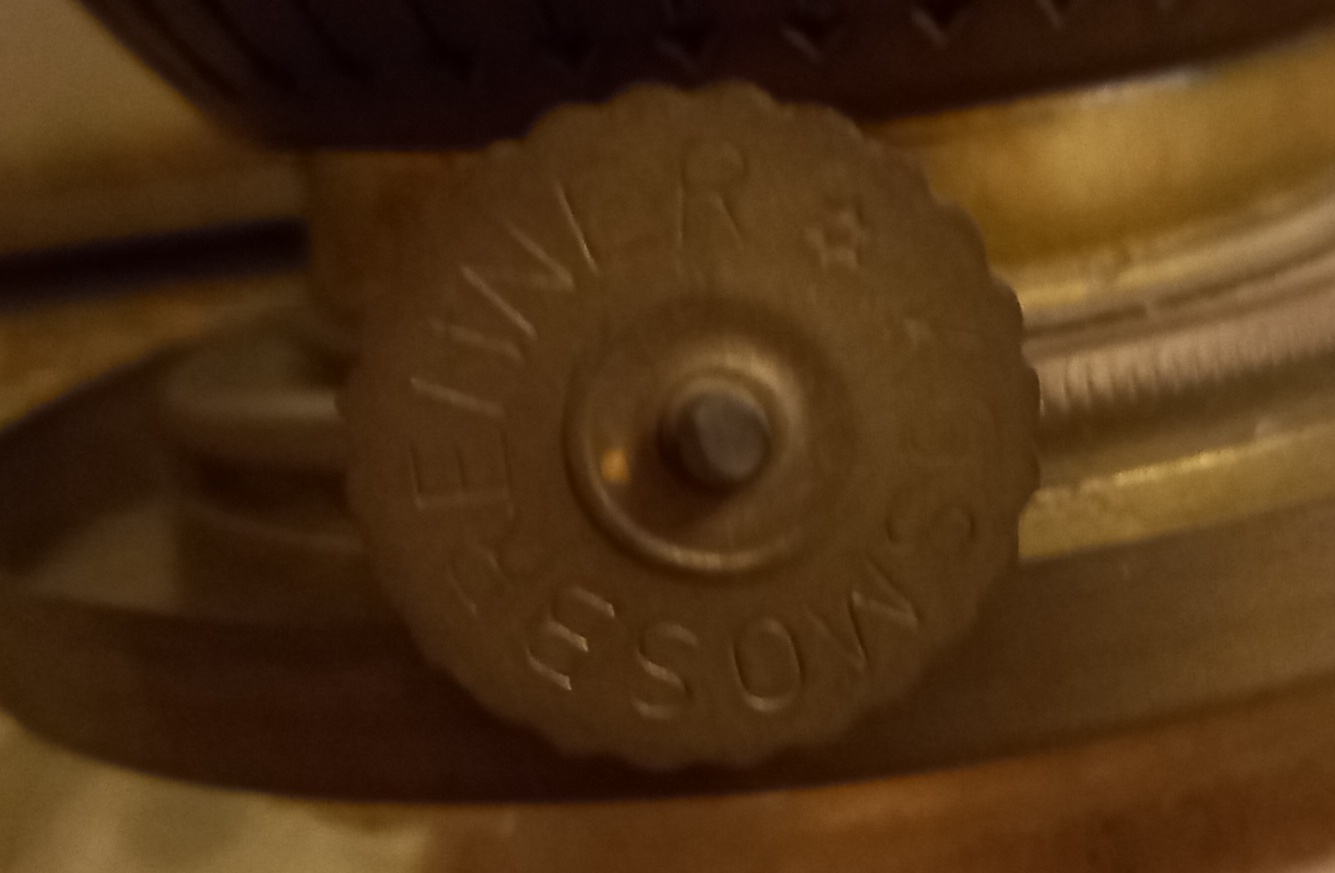

При изучении лампы из фонда музея на регулировочном винте горелки было обнаружено клеймо. Это оказалось знаменитое европейское клеймо немецкой фирмы «KOSMOS-BRENNER». «Космос» — это был, пожалуй, самый популярный тип горелок, использовавшийся в лампах европейского производства. Патент на дизайн такой горелки был впервые получен в 1865 году фирмой Wild & Wessel из Берлина.

При изучении лампы из фонда музея на регулировочном винте горелки было обнаружено клеймо. Это оказалось знаменитое европейское клеймо немецкой фирмы «KOSMOS-BRENNER». «Космос» — это был, пожалуй, самый популярный тип горелок, использовавшийся в лампах европейского производства. Патент на дизайн такой горелки был впервые получен в 1865 году фирмой Wild & Wessel из Берлина. элементами из литой бронзы золотистого цвета.

элементами из литой бронзы золотистого цвета.

Памяти первого директора Лыткаринского историко-краеведческого музея

Памяти первого директора Лыткаринского историко-краеведческого музея

Книга входила в популярную серию « Bibliotheque Rose illustree» (в пер. с фр. «Иллюстрированная розовая библиотека»), созданную издательством «Hachette» в 1856 году для детей от 6 до 12 лет. Книга была издана в 1861 году. В ту пору княжне Марии было 12 лет. Вероятнее всего, книга читалась юной княжной как раз в этом возрасте или старше. Предназначалась эта познавательная серия книг для полезного времяпровождения детей викторианской эпохи, особенно во время суровых зим, когда они не могли играть на улице и в парках и им приходилось проводить большую часть своего времени дома.

Книга входила в популярную серию « Bibliotheque Rose illustree» (в пер. с фр. «Иллюстрированная розовая библиотека»), созданную издательством «Hachette» в 1856 году для детей от 6 до 12 лет. Книга была издана в 1861 году. В ту пору княжне Марии было 12 лет. Вероятнее всего, книга читалась юной княжной как раз в этом возрасте или старше. Предназначалась эта познавательная серия книг для полезного времяпровождения детей викторианской эпохи, особенно во время суровых зим, когда они не могли играть на улице и в парках и им приходилось проводить большую часть своего времени дома.

Викторианская эпоха (1837-1901) была временем наибольшего расцвета промышленного, культурного и научного расцвета Британской империи. В Англии было придумано множество новых улучшений в части письменных приборов. Так же, путешествуя по миру, британцы активно знакомились с новыми интересными чернильными принадлежностями из соседних стран и активно перенимали опыт3.

Викторианская эпоха (1837-1901) была временем наибольшего расцвета промышленного, культурного и научного расцвета Британской империи. В Англии было придумано множество новых улучшений в части письменных приборов. Так же, путешествуя по миру, британцы активно знакомились с новыми интересными чернильными принадлежностями из соседних стран и активно перенимали опыт3.